Introduction

世界、それは万象の海である。そこには地平線があり、それは現象界の彼方へと連なる。

遠い地平、長く伸びる影、揺らぐ水……。

私たちの奥深く、憧れとも思い出ともつかない形象の数々。夕暮れ時に想う、この万象の海とは何か、宇宙とは何か、と。

写真は、私の探求において必要な表現手段である。独自の技法と光学を応用した表現で、

人間の眼の構造に似て光量を調節し、像を結び、記録し保存する、興味深い道具である。

私はこれらの記録装置を使って、既成のカテゴリーの境界を越えながら歩んでいきたい。

この異様に静まり返った海の風景、原初の光に満ちた至純の時(R-27)

また存在の破片が豊饒な単純さに心ゆくまでひたされてゆく様(R-28)

無限遠の静謐(R-29)

青い深淵が広大な平安を孕み、君の掌は幾百もの幾何学を握りしめる(R-26)

神代の記憶を刻み鎮座する存在(R-30)

時の概念を変容させ、持続を晶出し、残像を永遠への扉と化すこと……。

だが、物理学は一世紀も昔に、「時間も流れゆく物質である」と宣言していたのではなかったろうか?

さらには、物質存在が一個の奇跡であることさえも。

長い間、印画紙による表現は、私を長らく満足させなかった。そのあまりの愚直なまでの現象性に耐えられなかったのだ。

自然世界(ネイチャー)を写す行為は現象を超えて在ること、そうでなければならない。

心象を写すのだと言ってほしくない。

それでは実在を把握することなど及びもつかない。解体し、そして再構成することが必要なのだ、存在が奇跡だと知れるまで。

私は思い出す、黄昏時のイタリアの光の中で初めて見た、聖者たちの永遠の形姿を留めるフレスコ画の深い味わいを。

また、フィレンツェの橋の上から眺めた、オレンジ色の炎に染め上げられ、音階の緩慢な進行のように宵闇が打ち寄せてくる街々を。

おそらくその時であった、私が持続の物質化という主題にゆきあたったのは。

すなわち、「物質としての写真」という概念だ。言い換えれば、「像と造形の統一体」という新しい美の容器。

具体的には、写真プリントに質感を持たせ、物質鑑賞を加味することである。これがフレスコ画の直接の延長線上にあることは明らかであろう。

これはカラー写真において初めて有効である。なぜなら、色彩間のコントラストは、色彩の創造力を介して、記憶の喚起装置として働くからである。

そして色彩と質感の交互作用による高位の調律を達成すること。技術上の模索が続いた後、印画紙の代わりに石膏板を使用したプリントに成功した。

それを「石膏プリント」と呼ぶことにした。

石膏プリントは思惑どおり、カラー乳剤が石膏に染み込み、フレスコ画を思わせる時の経過を表出し物質化したのでした。1992年のことだ。

こうして質感を持たせることによって、像と造形の物質的鑑賞なる概念が成立し得ること、すなわち「単なる像を超える物質から伝わる何か」がそこにあることを、私はこの時確信した。

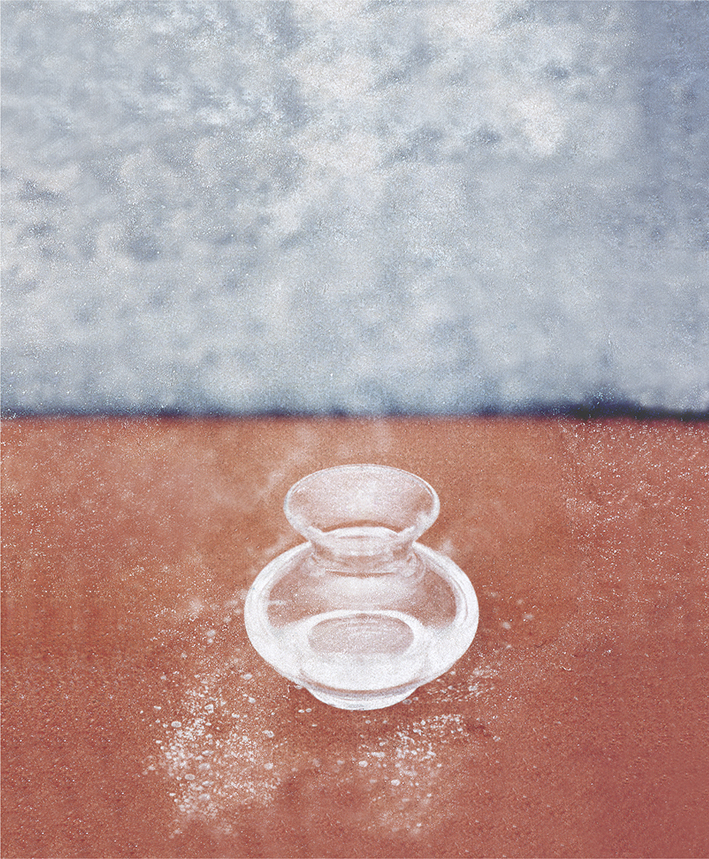

かつて日常なものであった水差し(K-1)は、ここでは一つの旋律のように見える。

そう、時の彼方の調べを香油のように染み込ませた物質性。

石膏プリントは、なおもう一つの可能性を教えてくれる。

この既念を、次の技巧上の発展である「水面ゆらぎ」(M-1)によって、さらに推し進めた二枚の同じ写真をそれぞれ縦と横に糸状に切り、あたかも竹細工のように互い違いに組み、再び同じ画像を構成する。すると何が起こるか?少しずつのズレが微妙な揺らぎを生み出すのだ。それによって像はまたしても新しい質感を有するに至るのである。

「イメージの物質化」は、そこにいまや実現の一つの形式を得た。この編み込まれたプリントを「メッシュ・プリント」と命名した。そして編み込まれた微妙なズレがもたらす心地よさは、どこから来るのか……

「ゆらぎ」の探求は一つの方向における系譜で、その後の「自然音レコーディング」・「セル細胞シリーズ」・「周波数の世界」へと導かれたのである。物質・時間・時空間・ゆらぎ・周波数が、現在まで続く探求過程である。

福岡市美術館 探求5 静な物

私にとっては、宇宙論的光景が超現実の光をともなうであろうことは必然的である。時空間で人間の感覚情報として認識出来る内部にではなく、その外部に視点を置こうとするのだから。実在を装置によって記録を得ようとすれば、おのずからカテゴリーが絡み合う様がかいま見られよう。

自然界の表現において問題となるのは、カテゴリーを越えていかに効果的に、そして決定的に、宇宙の片隅に存立しているものの驚異を提示し得るか、である。

この機会にもう一つ、解説を付け加えさせていただきたい。

海の風景はすべて瞬間において、波立つ冬の荒れた海であり、私にとっての課題は、瞬間を捉えるのではなく流れゆく時間を結晶として取り出すことであった、と。

久高良治